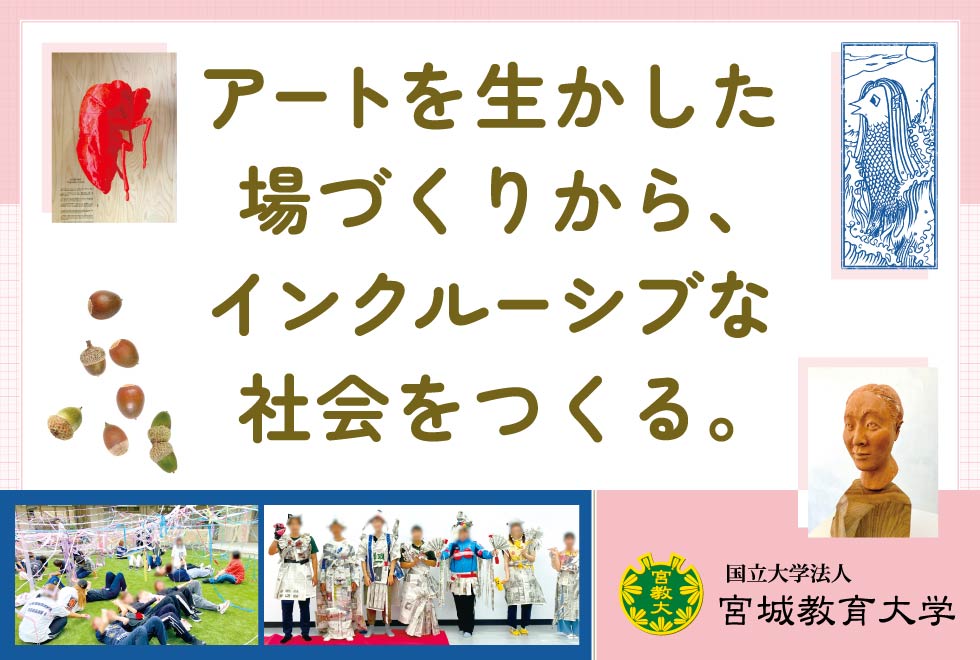

アートを生かした場づくりから、インクルーシブな社会をつくる。

今年も3月が巡ってきました。

東日本大震災の後、圧倒的な現実の前に書けなくなった作家や制作ができなくなったアーティストもいた中で、梶原先生と高校生たちが作った表札は、モノクロだった景色と人の心に色を蘇らせました。

※インクルーシブな社会…多様性を認め、すべての人が支え合いながらともに生活できる社会

私の授業では自由を大事にし、「美術とはこういうものだ」という固定概念を壊すことに全力を賭けている感じです(笑)。絵が上手く描けないからといって、美術は苦手と思わないでください。※写真は先生の作品

梶原 千恵 先生

宮城県女川町出身。宮城教育大学卒業後、中学校と高校で美術を教え、2018年4月から群馬大学大学院教育学研究科、2020年4月から2024年3月まで九州大学大学院芸術工学府で学ぶ。2024年4月から宮城教育大学で教鞭を執る。博士(芸術工学)。

先生の制作・研究について教えてください。

当時は石巻好文館高校の非常勤講師でしたが、震災発生時は女川の実家におり、道路が寸断されてしばらく出勤できませんでした。うちに被害はなく、勤務校の生徒たちの被害もまちまちでしたが、ボランティアセンターのスタッフから「美術でできることをしてください」と言われたことをきっかけに、殺風景な仮設住宅を何とかしたいと考え、生徒たちと瓦礫を拾ってきてカラフルな表札づくりを始めました。

さらに、2012年からは支援物資で集まった中古のランドセルでアーティストに作品を作ってもらう「遠足プロジェクト」を始めました。それを各地で展示し、背負ってもらって震災を伝えるのですが、震災を一緒に背負って当事者意識を持っていただくイメージでした。震災後には国内外から石巻に多くのアーティストが訪れるようになり、2017年からは「リボーン・アート・フェスティバル」という芸術祭(Reborn-Art Festival:様々なジャンルのアーティストが、石巻/牡鹿半島の歴史や文化、豊かな自然を舞台に地元の人々とつくり上げる、芸術・食・音楽の総合祭)が開催されています。私は、そういったアーティストやクリエイターを学校に派遣し、ワークショップや授業を行う「アーティスト・イン・スクール」などのプログラムのコーディネーターも行っています。

アートが被災地でできたこと、これからできることは。

大きな役割のひとつは、記録や記憶継承です。また、アーティストはいろいろな技術を持っているので、震災直後なら建物の修理、映像の撮影などで役に立てます。次の段階ではチャリティのための公演や、一緒にものづくりすることで心のケアなどへ。さらに復興住宅などが整備されたらそこに作品を置き、孤独死を防ぐために人が集まる仕掛けづくりなどで役立ったと思います。「災害にアートは役立たない」とおっしゃる人もいますが、たぶんそれは勘違いです。コロナ禍の時の「アマビエ」もそうでしたが、人は災厄があると何かを作らずにはいられないものです。アートをどんな文脈で、誰が何のために使うかで効果も変わってくるのだと思います。

大きな役割のひとつは、記録や記憶継承です。また、アーティストはいろいろな技術を持っているので、震災直後なら建物の修理、映像の撮影などで役に立てます。次の段階ではチャリティのための公演や、一緒にものづくりすることで心のケアなどへ。さらに復興住宅などが整備されたらそこに作品を置き、孤独死を防ぐために人が集まる仕掛けづくりなどで役立ったと思います。「災害にアートは役立たない」とおっしゃる人もいますが、たぶんそれは勘違いです。コロナ禍の時の「アマビエ」もそうでしたが、人は災厄があると何かを作らずにはいられないものです。アートをどんな文脈で、誰が何のために使うかで効果も変わってくるのだと思います。

海外の取り組みでも、アートは防災の意識啓発に使われています。防災以外にも戦争や移民の問題など社会的な課題に対してアートに何ができるのか、今後はそういった調査もしていきたいと考えています。

先生の制作・研究について教えてください。

立体造形、いわゆる彫刻を制作したり、視覚障害者向けの教材開発を行っています。一方でアーティストなどを分析し、制作のプロセスや社会的価値についての論文も書いています。

また、最近では石巻の古民家を借りて、障害のある人や外国人と一緒に、美術だけでなく文学やパフォーマンスなどの表現全般のアート活動にも力を入れているところです。外国人にはその方の国の料理を作ってもらったりしています。震災後は海外からの技能実習生も3~4倍に増えたのですが、国によっては、特にミャンマーの方々は帰国が難しいため、仕事以外で活躍できる場を作れたらと考えています。大学では「ものづくり」という伝統的なアートを教えていますが、学外ではいわゆる「場づくり」をしてます。「インクルーシブな社会をつくる」ということを、研究でも学外活動でも理念としているので、それに基づいた活動ですね。

視覚障害者向けの教材とはどんなものですか?

美術教育は視覚が中心ですが、触覚での学びを築きたいと考えています。博物館や科学館には触れる資料がありますが、美術館でも資料を立体にして、アクセシビリティ(利用者が機器・サービスを円滑に利用できること)を高めるのが最近の展示の流れです。ちょっとした凸凹をつけて、何が描いてあるか触ってわかるよう取り組んでいる美術館が増えています。ですので3Dプリンターで出力した造形物もそのひとつです。

美術教育は視覚が中心ですが、触覚での学びを築きたいと考えています。博物館や科学館には触れる資料がありますが、美術館でも資料を立体にして、アクセシビリティ(利用者が機器・サービスを円滑に利用できること)を高めるのが最近の展示の流れです。ちょっとした凸凹をつけて、何が描いてあるか触ってわかるよう取り組んでいる美術館が増えています。ですので3Dプリンターで出力した造形物もそのひとつです。

群馬大学の大学院時代に盲学校の校長先生だった院生がいて、その方が触る教材の研究をしていました。私が彫刻をやっていたので、ジュゼッペ・アルチンボルド(イタリア・ミラノ出身の画家。果物、野菜、動植物、本などを寄せ集めた、珍奇な肖像画が有名)という画家が描いた、野菜や果物で描いた人の顔の絵を半立体のパズルの制作を頼まれて作りました。パズルのピースは野菜や果物ですが、集まると顔になることが触れるとわかるのです。その制作は私にとっても新しい体験で、それから関わるようになりました。※画像は3Dプリンターで出力した造形物

※上記画像は先生の授業風景

※上記画像は先生の授業風景

美術を始めようと思ったきっかけは?

子どもの頃は周囲に美術文化のない環境で育ちましたが、玩具を自分で作ったり、どんぐりや松ぼっくりをお弁当箱に詰めるような遊びがものづくりに繋がったのかもしれません。直接の要因は、高校の時に描いた油絵が全国大会に進んで、自分には才能があると勘違いしたことですね(笑)。また、うちはあまり禁止されない家庭だったことも大きいかもしれません。壁や天井に落書きしたり、新聞紙をぐちゃぐちゃにしても怒られませんでした。私たちの時代に比べて、今の子どもたちは許されないことが多く、ちょっと可哀想だなと思います。

子どもの頃は周囲に美術文化のない環境で育ちましたが、玩具を自分で作ったり、どんぐりや松ぼっくりをお弁当箱に詰めるような遊びがものづくりに繋がったのかもしれません。直接の要因は、高校の時に描いた油絵が全国大会に進んで、自分には才能があると勘違いしたことですね(笑)。また、うちはあまり禁止されない家庭だったことも大きいかもしれません。壁や天井に落書きしたり、新聞紙をぐちゃぐちゃにしても怒られませんでした。私たちの時代に比べて、今の子どもたちは許されないことが多く、ちょっと可哀想だなと思います。

だから私の授業では自由を大事にし、「美術とはこういうものだ」という固定概念を壊すことに全力を賭けている感じです(笑)。再現的な絵を描く伝統的な美術だけでなく、創作して表現する方法もあるので、絵が上手く描けないからといって、美術は苦手と思わないでください。

ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。

実際にものに触れる体験が結構大事だと思います。今はネットやYouTubeなどで見て頭では理解できると思いますが、触った感触や重さや匂いといった体験はできていません。アートに限らず、様々なものと触れ合う体験をぜひさせてあげてほしいと思います。

仙台はアート関係の人材も多く、お子さんも参加できる様々なイベントを開催していますが、アート団体や文化施設が個別に情報を発信しているため、その情報が必要な人になかなか届かないという課題があります。とりあえずは市政だよりの仙台市市民文化事業団の催し欄や、宮城県美術館やせんだいメディアテークのHPやSNSをチェックして、面白いものを見つけていただければと思います。